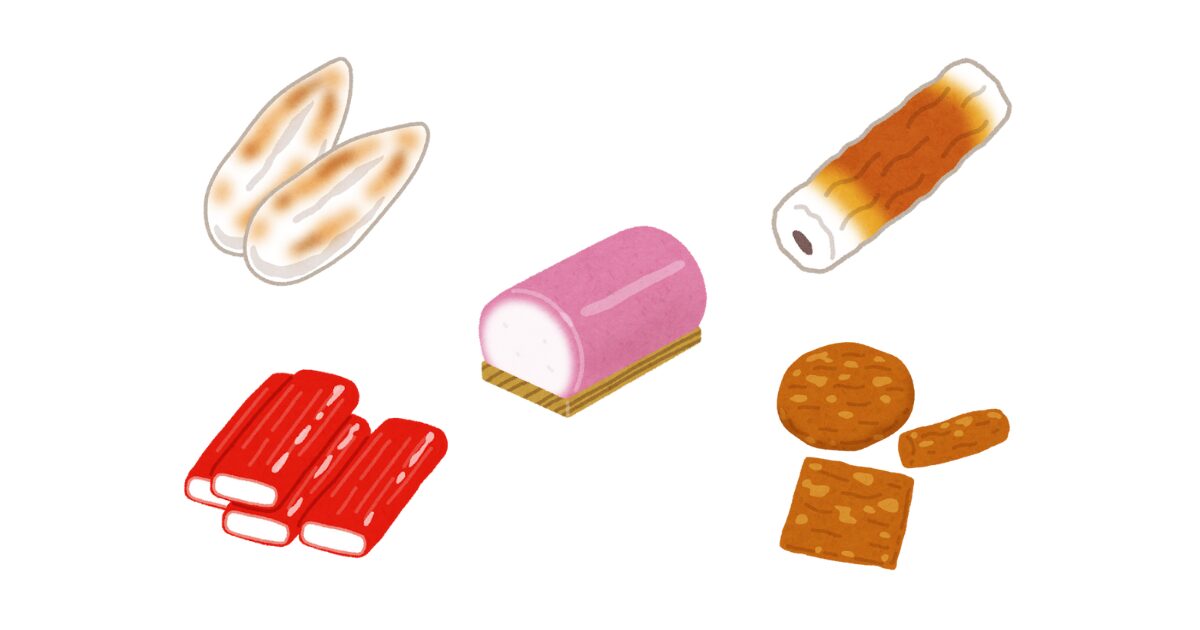

魚のすり身を使った「練り物」。かまぼこ、ちくわ、さつま揚げなど、食卓でもおでんでも定番の存在です。でも、ふと気になりませんか?

「これって、何の魚でできてるの?」

今回は、意外と知られていない「魚の練り物の原料」について、わかりやすく解説します!

この雑学を要約すると

- 練り物にはスケトウダラを中心に、エソやイトヨリなどさまざまな魚が使われている

- 味や食感は魚の種類・配合・加工方法によって変わる

- 地域ごとの練り物には独自の魚や味付けがあり、食べ比べも楽しい!

練り物に使われる魚って?

練り物の主な原材料は「魚のすり身」。このすり身に塩や調味料を加えて、加熱・成型したものが練り物です。

使用される魚にはいくつか種類があり、主に以下のようなものが使われます。

よく使われる魚の例

スケトウダラ(スケソウダラ)

⇒ 練り物の代表格。クセが少なく、弾力のあるすり身が作れる。

ハモ、トビウオなど地域によって多様な魚種

⇒ 地方によっては地元の魚を使って練り物が作られている。

イトヨリダイ

⇒ 上品な白身魚で、風味が良い。高級かまぼこに使われることも。

グチ(イシモチ)

⇒ 弾力があり、かまぼこの食感に向いている。

エソ

⇒ 小骨が多く生で食べにくいため、練り物として有効活用。

マナブ

マナブかまぼこっていつも食べてるけど、あれって一種類の魚でできてるの?

いい質問ね!実はかまぼこにはスケトウダラって魚がよく使われるの。でも、製品によってはいろんな魚をブレンドして使っているのよ。

ブレンド!?まるでコーヒーみたい!

そうね。魚の種類や配合のバランスによって、食感や味、香りが変わるから、練り物職人の腕の見せ所ってわけ。

どうしてこれらの魚が使われるの?

練り物に向いている魚には共通点があります。

- 白身魚でクセが少ない

- 筋肉質で弾力のあるすり身ができる

- 加熱しても固くなりにくい

- 大量に漁獲でき、安定供給が可能

例えば、スケトウダラは冷凍しても品質が落ちにくく、世界中で大量に漁獲されているため、加工食品に最適とされています。

地域限定!ご当地練り物の面白さ

練り物は地方によっても特徴があります。

例えば…

- 鹿児島県の「さつま揚げ」:甘めの味付けとふんわりした食感が特徴。地魚を使うことも。

- 山口県の「ちくわ」:エソなど地元の魚を使い、炭火で焼いて香ばしく仕上げる。

- 愛媛県の「じゃこ天」:小魚を骨ごとすり潰して揚げた、カルシウムたっぷりの逸品。

豆知識:

練り物に使われる「すり身」は「冷凍すり身」として世界中に輸出されていて、日本以外でもアジア各国の練り物料理に使われています。

まとめ

・練り物にはスケトウダラを中心に、エソやイトヨリなどさまざまな魚が使われている

・味や食感は魚の種類・配合・加工方法によって変わる

・地域ごとの練り物には独自の魚や味付けがあり、食べ比べも楽しい!

普段何気なく食べている練り物も、「何の魚からできているんだろう?」と考えて食べると味の違いがわかってくるかもしれないですね!